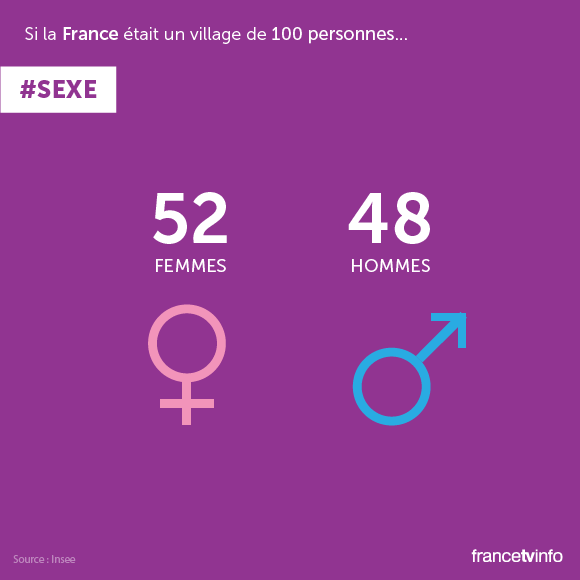

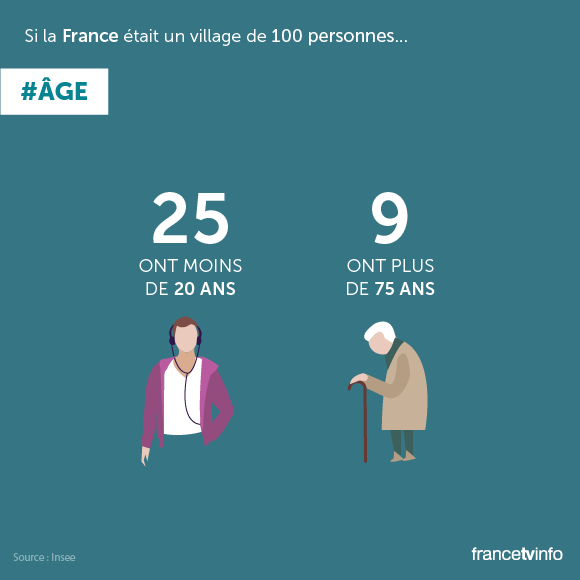

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre pays s’il ne comptait pas 66,6 millions d’habitants, mais se résumait à un village de 100 personnes ? Combien y aurait-il de jeunes ? De salariés ? D’étrangers ? De célibataires ? De sportifs ? De fumeurs ? En se basant sur les « tableaux de l’économie 2016 » récemment publiés par l’Insee, ainsi que sur plusieurs enquêtes d’opinion, francetv info vous dit tout.

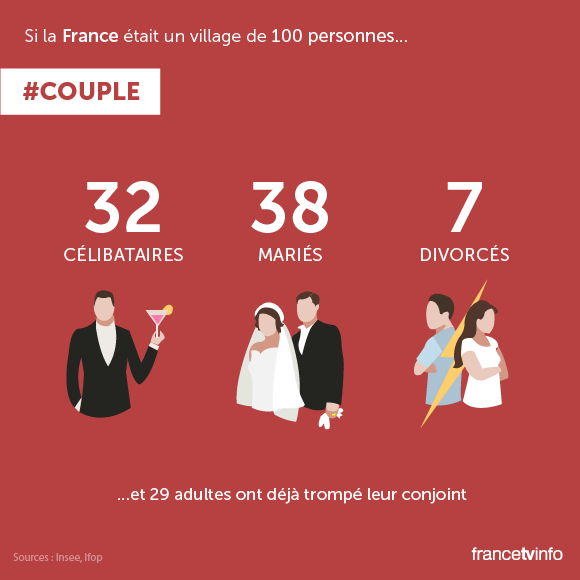

Vous apprendrez par exemple que sur 100 personnes, 52 seraient des femmes, 25 auraient moins de 20 ans, 32 seraient célibataires, 46 auraient un compte Facebook, 91 auraient un téléphone mobile, 78 seraient urbaines, 54 auraient un animal de compagnie, 20 n’auraient aucun diplôme, 23 fumeraient régulièrement… et 58 seraient heureuses dans la vie !

et

et  !

!