Il s’agira ici d’étudier de façon synthétique en plusieurs articles l’histoire des XVIIe et XVIIIe siècles, période au cours de laquelle une France alors à son zénith va enchaîner les erreurs, les échecs et les fautes, et, in fine, perdre le monde.

Premiers constats sur la France de la fin du XVIIe siècle :

Sa population est de 20 millions d’habitants. Un quart de la population européenne est alors française. La France est surnommée « la Chine de l’Europe ».

Le taux de fécondité est alors compris entre 5 et 5,5 enfants par femme, c’est-à-dire des taux de natalité blanche dignes des pays africains contemporains. La mortalité infantile est de 25 %, soit exactement le niveau d’avortement en France en 2025.

Cent pour cent de la population française a une peau blanche laiteuse, des yeux souvent clairs, et, bien que souvent illettrée (30 % de taux d’alphabétisation), est douée d’une morale travailleuse et guerrière portée sur l’excellence. C’est ce qui caractérise la France classique, du génie de Vauban au paysan labourant son champ.

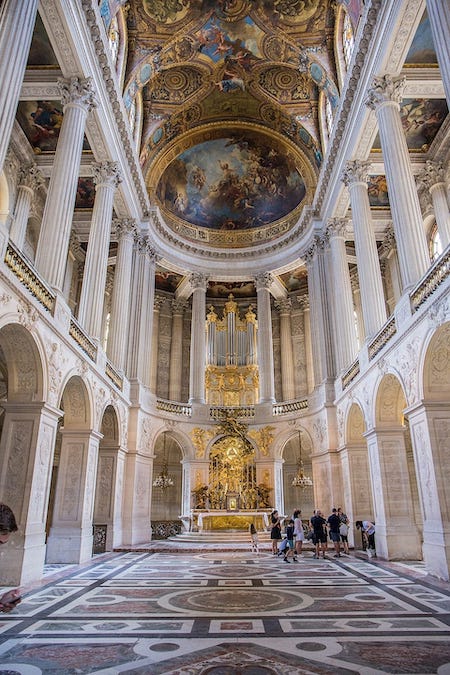

La France se couvre d’églises et de palais de style baroque, représentants la gloire et le triomphe de la monarchie et de l’Église, encore maîtres de la civilisation française pour un temps. Les meilleurs représentants de ces styles baroque et néo-classique sont sans doute Jules Hardouin-Mansart et Anges-Jacques Gabriel, architectes d’État respectivement au service de Louis XIV et de Louis XV.

Côté littérature, Molière, Corneille et Racine représentent l’acmé de la langue française. Blaise Pascal l’apogée d’un certain esprit philosophique et mathématique.

Louis XIV ordonnait alors la création de l’Académie royale des sciences et la construction du palais de Versailles. L’Europe cultivée toute entière parlait français, la langue internationale de l’époque.

La France avait une culture, terme à prendre dans son acception large et « spenglerienne » du terme, vivante, fleurissante et, disons-le franchement, au sommet. Jusqu’à la guerre de Sept Ans et la Révolution, la France put ainsi jouir d’un prestige inégalé dans l’histoire post-Empire romain. Nous alliions la plus grande culture à la plus grande puissance géopolitique (dont nous parlerons plus en détail dans un prochain article).

Cependant, au-delà d’un règne de gloire et de grandeur, le Roi-Soleil commit plusieurs erreurs et fautes que la France et la monarchie allaient payer cher par la suite. Plus que la soi-disant domestication de la noblesse à Versailles qui reste à relativiser, nous pouvons en identifier au moins deux majeures au niveau de la politique intérieure.

La révocation de l’édit de Nantes et l’exil des huguenots

L’édit de Nantes avait été promulgué en 1598 par Henri IV afin de mettre fin aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Il reconnaissait le droit à ces derniers de pratiquer librement leur culte et leur accordait un certain de nombre de places de sûreté.

Au fur et à mesure du déploiement de la Contre-Réforme catholique, du siège de la Rochelle en 1628 suivi de la paix d’Arles et d’autres incitations pratiques à la conversion, le nombre de protestants avait décru en France, passant de 1,2 million 1598 à 800 000 en 1680.

La persécution des protestants français prit une tournure nouvelle en 1681 avec ce qu’on a appelé les « dragonnades ». Celles-ci consistaient à envoyer des régiments de dragons dans les régions protestantes avec comme instructions d’aller vivre chez « les huguenots », de se nourrir à leurs frais en s’accordant toutes les licences et brimades possibles jusqu’à l’obtention de leur conversion au catholicisme. On constate les premiers départs de protestants pour les pays voisins à cette époque.

Ces dragonnades vont aller en s’amplifiant, du Poitou à la France entière, et les persécutions vont culminer avec la révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau en 1685. Les choses se durcirent alors grandement pour les huguenots. Le protestantisme devenait interdit en France. Tout homme qui donnait asile à un ministre du culte protestant devait être envoyé aux galères, la tenue d’assemblées était passible de la peine de mort, toute dénonciation menant « à la capture d’un ministre [était] récompensée ». Les protestants sont exclus des offices, de l’armée et des professions libérales, les mariages entre catholiques et protestants sont interdits.

Ces dispositions vont entraîner de nombreux huguenots à émigrer dans des pays plus favorables à l’expression de leur conscience. En quelques années, ce seront ainsi 200 000 d’entre eux qui partiront s’installer en Angleterre, aux Provinces-Unies, en Allemagne, en Suisse, en Russie et dans les treize colonies britanniques en Amérique.

En plus de devenir une tyrannie religieuse, ce qui est déjà dommageable pour la mémoire nationale, la Monarchie persécuta et perdit une partie de ses sujets les plus capables et pleins d’industrie. En effet, les protestants étaient surreprésentés parmi les classes les mieux implantées économiquement. Ce sont ainsi des légions d’artisans qualifiés, de manufacturiers, d’armateurs, de marins, de financiers, d’avocats, de commerçants, de médecins et de lettrés qui quittèrent la France et qui apportèrent directement leur savoir-faire chez nos voisins et concurrents.

À titre de comparaison, en fonction des proportions des différentes époques, et pour donner une idée de l’ampleur du désastre, c’est comme si aujourd’hui 700 000 cadres et professions libérales français s’expatriaient en quelques années aux États-Unis et en Chine.

Cette émigration fut d’autant plus catastrophique que ce type d’emploi à haute valeur ajoutée ne représentait pas 20 % des emplois comme aujourd’hui, mais bien moins, et en était donc d’autant plus précieux.

J’ai trouvé un allié de poids en la personne de Vauban, grand génie de l’histoire de France et serviteur de Louis XIV, qui écrivit un Mémoire pour le rappel des huguenots à l’adresse de Louvois le ministre de la Guerre en 1689. Il dénonçait le départ de ces derniers qui ont :

• emporté avec eux plus de trente millions de livres d’argent le plus comptant ;

• [appauvri] nos arts et manufactures particulières, la plupart inconnus aux étrangers, qui attiraient en France un argent très considérable de toutes les contrées de l’Europe ;

• causé la ruine de la plus considérable partie du commerce ;

• grossi les flottes ennemies de huit à neuf mille matelots, des meilleurs du royaume ;

• (grossi) leurs armées, de cinq à six cents officiers et de dix à douze mille soldats, beaucoup plus aguerris que les leurs, comme ils ne l’ont que trop fait voir dans les occasions qui se sont présentées de s’employer contre nous.

Également, le départ de « quantités de bonnes plumes qui ont déserté le royaume […] se sont cruellement déchaînées contre la France et la personne du roi même ».

Le duc de Saint-Simon, tout sauf un traitre à la monarchie ou à l’Église, dénonçait quant à lui « ce complot affreux, qui dépeupla un quart du royaume, qui ruina son commerce, qui l’affaiblit dans toutes ses parties ».

Ainsi, une France alors première puissance mondiale se tira de façon inutile et stupide une balle dans le pied et fournissait des munitions à ses adversaires, au moment même où elle allait entamer une nouvelle guerre de Cent Ans pour la suprématie mondiale.

La révocation de l’Édit de Nantes est ainsi un épisode parmi d’autres des nombreuses querelles autodestructrices qu’aura connues la France, de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons à l’épuration de 1944. Elle fut une faute politique autant que morale qui entraîna le départ de centaines de milliers de Français de sang, nationaux depuis Brennus et le sac de Rome.

Au niveau international, cet épisode choqua une partie de l’Europe et assombrit l’image de Louis XIV, désormais considéré comme un tyran. L’édit de Fontainebleau sera une des raisons de la formation d’une coalition européenne contre la France et du début de la guerre de la ligue d’Augsbourg en 1688.

La persécution du jansénisme

Aujourd’hui dans la province France défrancisée de 2025, plus personne ne sait ce que fut le jansénisme. Pourtant, son histoire est à bien des égards décisive dans les événements politiques et religieux des XVIIe et XVIIIe siècles.

Tout commence en 1640 avec la publication de l’Augustinus par l’évêque d’Ypres Cornelius Jansen. Cet ouvrage (1 300 pages) est l’aboutissement de certains débats sur la grâce au sein de l’Église catholique. Jansen postulait un retour à la théorie de Saint-Augustin sur la grâce efficace contre les théories plus pélagiennes (du moine Pélage) et Jésuites de la grâce suffisante.

Ainsi, quoi que feraient les êtres humains, c’est le seul Dieu tout-puissant qui déciderait de leur accorder sa grâce ou non, le libre-arbitre humain ayant été réduit à néant par le péché originel. Cette théorie s’opposait à la grâce suffisante en tant que celle-ci résulterait d’un dialogue entre Dieu et les actions des individus.

L’Augustinus se voulait donc une réponse absolutiste et puritaine aux prétendues divagations théologiques plus libérales promues notamment par les Jésuites.

Il se trouve que les idées de Cornelius Jansen (d’où vient le nom du mouvement janséniste, donc) vont connaître un grand succès parmi certaines élites françaises. La quête d’un absolu augustinien marquera durablement le Grand Siècle et sera d’une incroyable fécondité intellectuelle et culturelle. Quasiment tout le grandiose classicisme français sera janséniste.

Des mots même de ce bon Henry de Lesquen, on ne sait « s’il y a eu dans l’histoire de l’humanité une école de pensée qui ait autant de profondeur de vue et qui ait compté autant de génies ».

L’abbé de Saint-Cyran, figure titulaire et morale du catholicisme français sous Louis XIII, ainsi que Antoine Arnauld (dit le Grand Arnauld), génie mathématique et théologique, Blaise Pascal, un des sommets intellectuels de l’histoire mondiale, Jean Racine, dramaturge de génie, Lemaistre de Sacy, traducteur célèbre de la Bible en français, Pierre Nicole et Pasquier Quesnel, théologiens grandioses, Jean Domat, plus grand jurisconsulte du Grand Siècle, Boileau, poète, traducteur, polémiste et théoricien de la littérature et grand ami de Racine, La Rochefoucauld, dont Nietzsche disait que chacune de ses maximes écrasait l’ensemble de la pensée allemande, et enfin Marc-Antoine Charpentier, plus grand compositeur du XVIIe siècle français, tous furent jansénistes, pour ne citer qu’eux.

Ainsi, c’est peut-être la moitié du quotient intellectuel total de la France de Louis XIV qui fut janséniste.

D’un point de vue théologique, bien que leur théorie de la prédestination les rapprochait d’un certain calvinisme, ils se réclamèrent toujours de la Sainte Église catholique romaine. Ils continuaient de croire en la transsubstantiation, au culte des saints, des reliques…

Le mouvement janséniste aura comme capitale l’abbaye de Port-Royal des Champs, usuellement habitée par quelques dizaines de religieuses, et au fil du temps rejoints par des dits « Solitaires », jansénistes illustres dont nous avons parlé plus haut (Racine, Arnauld, Pascal, entre autres…) et qui souhaitaient se retirer du monde pendant un temps. En outre, un système éducatif des « petites écoles de Port-Royal » s’y développa, qui accueillait professeurs prestigieux et élèves autour d’une pédagogie stricte et exigeante, en français et non plus en latin, qui fera de l’abbaye un centre intellectuel majeur de son époque.

Alors quel fut le problème de ce mouvement religieux et intellectuel catholique magnifique ? Pourquoi fut-il persécuté ?

Et bien, plus qu’un simple mouvement théologico-culturel, le jansénisme fut en grande partie… politique.

Déjà au début de celui-ci, l’abbé de Saint-Cyran et ses proches critiquèrent la politique de Louis XIII et Richelieu de s’allier avec les protestants allemands contre l’Empire Habsbourg catholique.

Après la publication à succès de l’Augustinus par Cornelius Jansen, Rome déclara cinq de ses propositions comme hérétiques. Si 93 évêques français prirent partie pour la thèse hérétique, treize prélats jansénistes écrivirent une réfutation au pape. Antoine Arnauld, figure de prou du jansénisme, ira jusqu’à douter de la présence des points soi-disant hérétiques, insinuant une manipulation de la part des jésuites et autres ennemis du jansénisme.

Une polémique de haut-vol et largement incompréhensible mêlant politique et théologie éclata donc dans les élites religieuses et universitaires françaises sur la question du jansénisme, dont nous passerons les détails ici.

Le « Grand Arnauld, à la suite de ces débats, fut exclu de la Sorbonne avec 63 autres docteurs qui avaient pris son parti. C’est alors que Blaise Pascal écrira Les Provinciales, œuvre polémique de défense du jansénisme, qui, point crucial, en appela à la mobilisation de l’opinion.

Pour enterrer son cas, le « parti janséniste » va se rapprocher de certains anciens frondeurs (qui avaient donc pris parti contre Mazarin et Louis XIV alors enfant pendant la Fronde).

Pour résumer, le jansénisme français était un parti d’élite, de gens aisés et intellectuellement brillants, critiques de la politique extérieure de la monarchie, tenant tête à Rome et qui en appelaient à l’opinion. Cela commençait à faire beaucoup pour Louis XIV et Mazarin.

Très tôt, Richelieu enverra l’abbé de Saint-Cyran, critique de l’alliance avec les protestants allemands, pourrir en prison au château de Vincennes pendant cinq années, d’où il en ressortira détruit. Il mourra peu après.

Louis XIV et Mazarin feront fermer les « petites écoles de Port-Royal » dès 1660. Les religieuses de l’abbaye seront privées de sacrements dans la foulée.

Après une « Paix de l’Église » de quinze ans qui verra le Roi s’entendre avec les jansénistes pour se concentrer sur ses guerres à l’extérieur, les persécutions reprendront en 1679. Les novices et les confesseurs seront expulsés de l’abbaye de Port-Royal et tous les recrutements seront interdits.

Certaines figures de proue du jansénisme vont alors s’exiler. Pierre Nicole s’installe dans les Flandres jusqu’en 1683, Antoine Arnauld se réfugie à Bruxelles en 1680 où il est rejoint en 1685 par Jacques Joseph Duguet, puis en 1689 par Pasquier Quesnel.

Les controverses entre d’un côté les jansénistes et de l’autre la monarchie et l’Église vont aller en s’accroissant. En 1703, pendant la guerre de Succession d’Espagne, Louis XIV fait arrêter Quesnel dans les Pays-Bas espagnols (Belgique actuelle) et tout son réseau de correspondants en France. De nombreux jansénistes français vont fuir à l’étranger, en Belgique et en Hollande.

Ces persécutions vont prendre un nouveau tournant en 1709. Les religieuses de Port-Royal sont excommuniées par l’archevêque de Paris et une bulle pontificale ordonne la destruction de l’abbaye. Plusieurs compagnies du régiment des gardes-françaises sont envoyées pour expulser les religieuses. Les 23 sœurs restantes sont ainsi envoyées manu militari en exil dans différents couvents.

En 1710, on procède à l’exhumation des corps qui y étaient enterrés depuis des siècles, dont ceux de certains fameux « Solitaires » comme Jean Racine, Antoine Lemaître et Lemaistre de Sacy. Ce sont 3 000 corps qui seront jetés dans une fosse commune, véritable profanation qui choquera profondément l’opinion de l’époque.

Ce fut la fin du premier jansénisme, mouvement d’élite grandiose et d’une fécondité inouïe qui aura vu l’intelligence française portée à son apogée.

L’abbaye sera complètement rasée en 1713, la même année de la publication de la bulle Unigenitus par le pape, qui condamnera à la demande de Louis XIV 101 propositions tirées des Réflexions morales de Patrick Quesnel, ouvrage qui était considéré comme une référence parmi les œuvres jansénistes.

Cette bulle, « grande catastrophe héritée du Roi-Soleil » selon l’historienne spécialiste de la période Monique Cottret, entre les promotions et oppositions qu’elle provoquera, entre l’épiscopat français, Rome, les Parlements, la Cour et les néo-jansénistes, pourrira la vie publique française tout au long de la Régence et du règne de Louis XV.

Conclusion

![]() D’une école de pensée absolument brillante de fortes têtes catholiques et patriotes, la répression abusive et arbitraire que le jansénisme subira en fera un mouvement intellectuellement moyen et en opposition quasi systématique avec la monarchie et Rome au cours du XVIIIe siècle. Louis XIV, croyant écraser dans l’œuf un mouvement d’élite potentiellement hostile, n’aura encore une fois fait que tirer une balle dans le pied de la monarchie. D’autre part, au-delà de la politique, la persécution de ce courant idéologique intellectuellement fécond aura en même temps persécuté l’intelligence et la culture françaises, alors au sommet du monde. La répression du jansénisme fut donc une faute morale, politique et culturelle qui affaiblit la France. Qui sait ce qu’aurait été la France si Arnauld, Pascal et Racine avaient pu librement engendrer des héritiers aux XVIIIe et XIXe siècles ?

D’une école de pensée absolument brillante de fortes têtes catholiques et patriotes, la répression abusive et arbitraire que le jansénisme subira en fera un mouvement intellectuellement moyen et en opposition quasi systématique avec la monarchie et Rome au cours du XVIIIe siècle. Louis XIV, croyant écraser dans l’œuf un mouvement d’élite potentiellement hostile, n’aura encore une fois fait que tirer une balle dans le pied de la monarchie. D’autre part, au-delà de la politique, la persécution de ce courant idéologique intellectuellement fécond aura en même temps persécuté l’intelligence et la culture françaises, alors au sommet du monde. La répression du jansénisme fut donc une faute morale, politique et culturelle qui affaiblit la France. Qui sait ce qu’aurait été la France si Arnauld, Pascal et Racine avaient pu librement engendrer des héritiers aux XVIIIe et XIXe siècles ?

![]() La révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau et l’exil massif des huguenots qui suivit furent de même une faute morale, politique, économique et culturelle qui affaiblit la France. Une partie des élites françaises furent persécutées jusqu’à en quitter la France pour faire profiter nos voisins et ennemis de leur quotient intellectuel élevé et de leur savoir-faire. Il eût mieux valu continuer leur reconversion au catholicisme par la séduction théologique, la prédication et les incitations, politique qui avait très bien fonctionné tout au long du XVIIe siècle. À la place, Louis XIV persécuta des Français de sang, et la France les perdit à jamais.

La révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau et l’exil massif des huguenots qui suivit furent de même une faute morale, politique, économique et culturelle qui affaiblit la France. Une partie des élites françaises furent persécutées jusqu’à en quitter la France pour faire profiter nos voisins et ennemis de leur quotient intellectuel élevé et de leur savoir-faire. Il eût mieux valu continuer leur reconversion au catholicisme par la séduction théologique, la prédication et les incitations, politique qui avait très bien fonctionné tout au long du XVIIe siècle. À la place, Louis XIV persécuta des Français de sang, et la France les perdit à jamais.

![]() Les persécutions des protestants et des jansénistes sont à peu près concomitantes, surtout à partir des années 1680-1710. Nous avons du mal à imaginer, derrière la propagande officielle du régime, quelle fut l’ambiance radieuse qui présida en France au cours du dernier tiers du règne de Louis XIV, entre tyrannie religieuse et des consciences, guerres interminables et famines à répétition. Ce que nous étudierons dans un prochain texte.

Les persécutions des protestants et des jansénistes sont à peu près concomitantes, surtout à partir des années 1680-1710. Nous avons du mal à imaginer, derrière la propagande officielle du régime, quelle fut l’ambiance radieuse qui présida en France au cours du dernier tiers du règne de Louis XIV, entre tyrannie religieuse et des consciences, guerres interminables et famines à répétition. Ce que nous étudierons dans un prochain texte.

L’historien célèbre Jean-Christian Petitfils, encore une fois tout sauf un ennemi de la monarchie française, concluait ainsi sa biographie du Roi-Soleil : « Louis XIV a inoculé à la monarchie des germes mortels. »

et

et  !

!