Ce soir du 13 mars, des millions de Juifs, éparpillés aux quatre coins du monde, rendront hommage à l’un de ces instants de leur histoire qui marquent de manière indélébile leur mémoire collective : Pourim, également connu comme la fête des Sorts. À travers le temps et les nations, ce souvenir s’est perpétué avec une force remarquable, attestant de cette mystérieuse puissance qui attache l’homme à son passé et le lie indissolublement à la chaîne des siens. Cette fête, née dans les annales lointaines du royaume perse, célèbre la délivrance inespérée d’un peuple menacé d’anéantissement par la volonté du cruel Haman, grand vizir à la cour du roi Assuérus (485-465 av. J.-C.). Ce récit, consigné dans le Livre d’Esther, traverse les âges et résonne encore aujourd’hui, proclamé dans la pénombre des synagogues, comme pour mieux graver dans l’âme des fidèles la mémoire d’un salut surgi du néant.

Parmi toutes les fêtes que célèbre la nation juive, il n’en est point de plus exubérante que celle-ci. Là où d’autres solennités portent en elles le poids de l’histoire et l’austérité des commandements, Pourim s’épanouit dans le tumulte et la joie. C’est un jour où la société tout entière, d’ordinaire si réglée, semble se jouer de ses propres lois. Dans un éclat de couleurs et de rires, les hommes se parent d’habits qui dissimulent leur identité, défiant, l’espace d’une journée, les distinctions que l’ordre social leur impose le reste de l’année. Les visages disparaissent sous des masques bariolés, et nul ne sait plus qui est maître ou serviteur, homme ou femme, notable ou indigent.

Mais c’est au banquet que culmine l’esprit de la fête. Depuis les temps anciens, les peuples ont toujours vu dans les festins un moment où les différences s’effacent, où les cœurs se rapprochent. Mais nulle part cette vérité ne s’exprime avec plus de force qu’à Pourim. Ce jour-là, tout ce qui ailleurs est réprouvé devient presque une injonction. Là où le reste de l’année prescrit la tempérance, on commande l’ivresse ; là où l’on enseigne d’ordinaire la modération, on laisse libre cours à l’exubérance. Le vin coule à flots, et la tradition veut que nul ne regagne son foyer l’esprit encore lucide. La parole des sages elle-même l’enseigne : en ce jour, l’homme doit boire jusqu’à ne plus distinguer entre la malédiction d’un ennemi et la bénédiction d’un frère [1].

Ce n’est point là une simple licence accordée aux plaisirs du corps ; c’est un renversement temporaire de l’ordre des choses, un rappel que la vie, dans ses méandres les plus inattendus, peut toujours triompher du malheur.

Petit résumé du livre d’Esther

Le récit d’Esther, que Racine a revêtu de la solennité du vers classique, appartient à ces histoires que l’imagination populaire, soutenue par la majesté du texte sacré, a rendues impérissables. Son théâtre est la ville de Suse, capitale d’un empire achéménide à l’apogée de sa splendeur, où règne Assuérus, que l’érudition moderne identifie à Xerxès (486-465 av. J.-C.), ce souverain dont l’ambition, à la mesure de l’étendue de ses domaines, s’élançait des rives de l’Indus aux rivages de l’Hellespont. À cette époque, l’Orient, riche et puissant, rêvait encore d’imposer son hégémonie à ces cités grecques où fermentaient déjà les idées qui, un siècle plus tard, bouleverseraient le monde.

L’histoire commence par un caprice de despote. Mécontent de la reine Vasthi, Xerxès la répudie, et, après plusieurs tentatives, choisit pour épouse une jeune femme nommée Esther, dont la beauté égale la prudence. Cette dernière est la cousine d’un Juif de la cour, Mardochée, dont l’esprit avisé et la fidélité à son peuple vont infléchir le destin. Mais sous ces lambris dorés, où se jouaient tant d’intrigues, couvait une menace terrible : Haman, ministre ambitieux et implacable, avait ourdi un plan sinistre pour anéantir la nation juive, et Assuérus, souverain plus accessible aux flatteries de ses courtisans qu’aux principes de justice, accède sans résistance à ce projet funeste et scelle de son sceau royal l’arrêt de mort d’un peuple. Sûr de son triomphe, Haman fait dresser une haute potence destinée à Mardochée, certain que plus rien ne saurait entraver sa volonté.

C’est alors que Mardochée se tourne vers Esther et l’exhorte à intervenir. Mais dans ce monde où le roi est élevé à une majesté quasi divine, le moindre manquement à l’étiquette peut être fatal : s’approcher du monarque sans y être convié, c’est s’exposer à la colère souveraine. Pourtant, Esther, consciente du péril, ose braver l’interdit et, usant de la promesse faite par Xerxès d’exaucer tout vœu qu’elle formulerait, réclame la tête du vizir. Haman, frappé par cette brusque disgrâce, subit le sort qu’il destinait à son rival, et les Juifs, désormais autorisés à se défendre, retournent contre leurs persécuteurs la violence qui leur était promise. Le sang coule à flots dans les rues de Suse et des autres villes de l’empire, et pour commémorer ce renversement du sort, les vainqueurs instituent la fête de Pourim, destinée à perpétuer la mémoire de leur salut. Car, ainsi que le proclame le texte sacré, « ces jours ne devaient pas être effacés du milieu des Juifs, ni leur souvenir disparaître de leur postérité » (Esther 9:28).

Toutefois, les spécialistes n’ont guère eu de difficulté à démontrer que le Livre d’Esther relève davantage de la fiction que d’un récit historique rigoureux. En premier lieu, aucun des rois perses ayant porté le nom de Xerxès n’a eu d’épouse nommée Esther ; de fait, Xerxès n’aurait pas pu avoir une épouse juive, car la loi des Mèdes et des Perses exigeait que le souverain épouse une femme issue de l’une des sept grandes familles perses, et ce choix faisait l’objet d’une surveillance minutieuse. En second lieu, ni la reine Vashti, ni le vizir Haman, ni le courtisan Mardochée, qui aurait remplacé Haman, ne sont mentionnés ailleurs que dans le Livre d’Esther [2]. Troisièmement, il est dit (2:6) que Mardochée faisait partie des exilés déportés de Jérusalem lors de la conquête de Juda par Nabuchodonosor. Or, cette déportation eut lieu 112 ans avant l’accession de Xerxès au trône, ce qui impliquerait que Mardochée aurait été d’un âge extraordinairement avancé au moment des événements rapportés. Enfin, il n’existe ni en hébreu ni en persan de mot signifiant « sort » correspondant à l’étymologie supposée de Pourim.

Nous nous trouvons donc face à deux hypothèses : soit la fête de Pourim repose sur une pure invention romanesque, soit elle tire en réalité son origine d’une tout autre tradition, et l’histoire d’Esther n’y a été rattachée que plus tard afin d’en justifier la célébration. À de rares exceptions près, les spécialistes privilégient la seconde explication, estimant que Pourim n’échappe pas à la règle selon laquelle une nation peut emprunter des fêtes à une autre et leur attribuer une nouvelle signification, ou encore qu’une institution ancienne, dont l’origine s’est perdue dans l’oubli, peut être réinterprétée à une époque ultérieure à travers la création de légendes « historiques » appropriées. Si cette hypothèse est correcte, Pourim se serait développé de la même manière que Pâques ou Noël : par la transformation d’une fête plus ancienne, d’origine « païenne ».

C’est une chose de dire que le livre d’Esther n’est pas historique et que Pourim doit en réalité avoir pour origine une fête païenne reprise et adaptée par les Juifs ; c’en est une autre d’identifier avec précision la fête originelle. Le fait est que la plus ancienne référence à Pourim, en dehors du livre d’Esther, ne date que du premier siècle avant Jésus-Christ et que nous ne savons rien d’une quelconque étape du développement de la fête antérieure à celle décrite dans la Bible. Toutes les reconstitutions reposent donc, en dernière analyse, sur des spéculations et des conjectures. Ces dernières, cependant, sont le fruit légitime de la recherche, et l’érudition ne les a jamais désavouées. En conséquence, plusieurs solutions différentes ont été proposées à l’énigme.

Les origines de Pourim : une quête hasardeuse

Les origines de la fête de Pourim ont donné lieu à d’innombrables spéculations, parfois brillantes, souvent hasardeuses. On a voulu voir dans ce nom l’écho du persan bahar, le printemps, ou du phur arabe, le Nouvel An, élucubrations d’une philologie balbutiante. D’autres, plus subtils, ont cru reconnaître l’empreinte des rites funéraires zoroastriens, théorie que rien ne vient appuyer. On a encore évoqué le purah hébraïque, le pressoir à vin, tentative aussi fragile que la précédente, car quel rapport entre une fête printanière et la vendange automnale ?

L’idée selon laquelle Pourim commémorerait la victoire de Judas Maccabée sur Nicanor à Adasa (161 av. J.-C.), s’effondre d’elle-même : la date du 13 Adar correspond au jeûne d’Esther et, de surcroît, le Deuxième Livre des Maccabées évoque bien la Journée de Nicanor, mais il la situe la veille de la Journée de Mardochée (2 Macc. 16:36). Cela suggère que ces deux fêtes étaient considérées comme distinctes, ce qui contredit l’idée qu’elles aient une origine commune. Enfin, la première traduction grecque du Livre d’Esther date d’environ 179 avant notre ère. Puisque cette version existait déjà près de vingt ans avant la bataille d’Adasa, cela signifie que la fête de Pourim était probablement déjà connue et célébrée.

Les hypothèses sérieuses se tournent vers la Mésopotamie. Ce n’est pas un simple caprice d’érudits en quête d’analogies ; c’est une nécessité, tant l’archéologie moderne, par ses découvertes patiemment accumulées, a mis en lumière l’évidente filiation entre la civilisation hébraïque et le monde mésopotamien. Dans ce cadre, Pourim ne serait que l’un des innombrables héritages d’un univers disparu, un de ces masques dont les siècles affublent les anciennes liturgies pour en assurer la perpétuation sous d’autres noms. Concrètement, cette fête apparaîtrait comme l’avatar déguisé du Nouvel An babylonien, le Zagmuku, moment solennel où, sous l’égide de Marduk, les dieux fixaient le destin du monde. D’autres chercheurs, moins enclins aux scrupules philologiques, ont vu dans l’ivresse et le déguisement propres à Pourim le lointain écho des licences tolérées lors de la fête de Sacaea. Ces rapprochements ne sont pas sans vraisemblance : l’assonance troublante entre Mardochée et Marduk, entre Esther et Ishtar, vient encore donner corps à cette filiation, inscrivant Pourim dans la lignée des rites mésopotamiens (cf. Annexe à la fin de l’article : Esther – une déesse babylonienne).

Quant à l’étymologie même de la fête, elle nous ramène, encore une fois, aux langues de l’Orient ancien. Pourim trouverait son origine dans le mot akkadien pūru, emprunté au sumérien bur, qui désigne un récipient, une coupe, et qui, dans le dialecte assyrien, en vient à signifier « lot » ou « portion ». On peut dès lors concevoir que ce terme renvoie à l’usage d’un objet de tirage au sort, jeté à terre ou manipulé dans un vase rituel, pour fixer un destin. À l’origine, il aurait renvoyé à cette croyance fondamentale du Nouvel An babylonien : le jour solennel où les dieux, assemblés dans la grande salle du ciel, statuaient sur le sort des hommes pour l’année à venir. Une autre théorie voudrait y voir l’ombre d’une coutume électorale : le tirage au sort des magistrats, ancré dans des pratiques plus anciennes, aurait légué son nom à la fête, signifiant alors quelque chose comme « jour des élections » [3].

Toutefois, si séduisante qu’elle soit, cette hypothèse achoppe sur des difficultés considérables. Le Nouvel An babylonien, célébré au mois de Nisan (mars/avril), s’étalait sur dix jours entiers, ce qui le rend incompatible avec une fête qui, selon la tradition, ne dure qu’un jour. Quant à la fête de Sacaea, elle se déroulait à la fin de l’été, et rien ne permet d’affirmer qu’elle trouve son origine à Babylone. Il faut se méfier des ressemblances trompeuses et des parallélismes trop commodes : la vérité historique ne se laisse pas si facilement forcer la main.

La connexion perse

Ce qui demeure certain, c’est que Pourim est une fête importée. Si l’on doit rechercher une origine étrangère à la fête de Pourim, c’est naturellement vers la Perse que se tournent nos pensées. Le Livre d’Esther situe son récit en ces terres lointaines, et l’on y retrouve çà et là des mots persans, des réminiscences de coutumes orientales, des parfums de ces cours fastueuses où se jouaient, dans l’ombre des palais, les tragédies des empires. Même si cette étymologie est erronée, le terme même de pur, d’où l’on fait dériver Pourim, est présenté comme un mot d’origine persane. Et s’il fallait une dernière preuve, on rappellera que ce sont les Juifs de Perse qui, les premiers, célébrèrent cette fête (cf. Esther 9:17). Ces faits suggèrent que Pourim était à l’origine une fête persane qui fut apprise par les Juifs résidant à Suse et dans ses environs, et que c’est par eux qu’elle fut transmise aux Juifs d’autres parties du monde

Parmi les festivités perses, il y en a une qui a immédiatement attiré l’attention des chercheurs, tant les similitudes avec Pourim sont nombreuses : Nowruz, le nouvel an iranien. L’Antiquité ne nous a laissé que peu de traces précises sur l’apparition de cette fête, et son nom ne surgit dans les archives qu’au IIe siècle après Jésus-Christ. Pourtant, tout semble indiquer qu’elle plonge ses racines dans les antiques croyances zoroastriennes célébrant le renouvellement du monde et le triomphe de l’ordre cosmique sur le chaos il y a de cela trois millénaires.

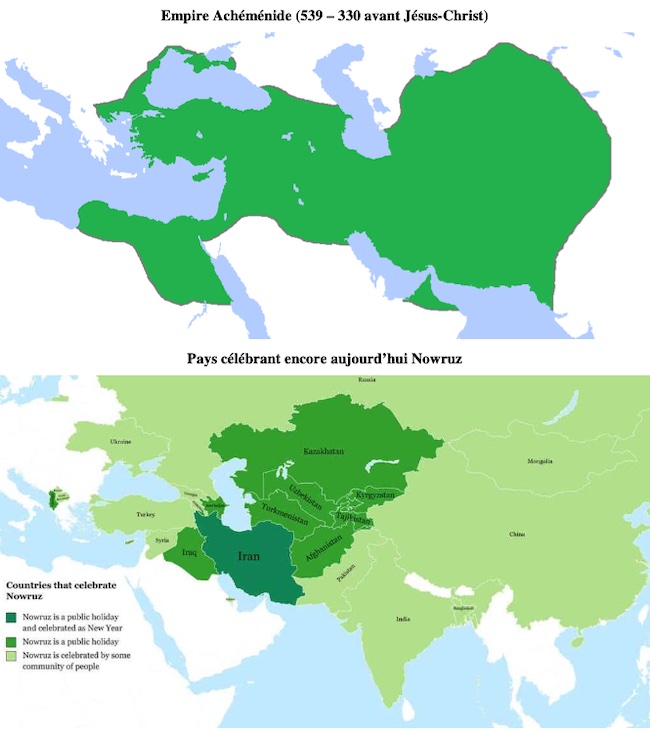

Si Nowruz existait avant même l’avènement des Achéménides, c’est sous leur règne qu’il acquit son éclat le plus grand. L’histoire rapporte qu’en 538 av. J.-C., Cyrus le Grand en fit une fête nationale, l’associant à des gestes de clémence et de justice : ce jour-là, les dettes furent effacées, les condamnés graciés, les cités purifiées [4]. Dès lors, les rois achéménides perpétuèrent cette tradition, en particulier à Persépolis, cette capitale somptueuse où affluaient, chaque printemps, les nobles des provinces lointaines. Là, dans une magnificence inouïe, se célébrait une fête qui n’était pas seulement le renouveau de la nature, mais aussi un rite politique où le souverain redistribuait ses bienfaits, consolidait ses alliances et renouvelait l’unité de l’empire. Dès lors, il n’est guère étonnant que ceux qui, aujourd’hui encore, célèbrent cette fête soient les héritiers directs de cet empire persan dont l’ombre majestueuse plane toujours sur l’histoire (voir image ci-dessous).

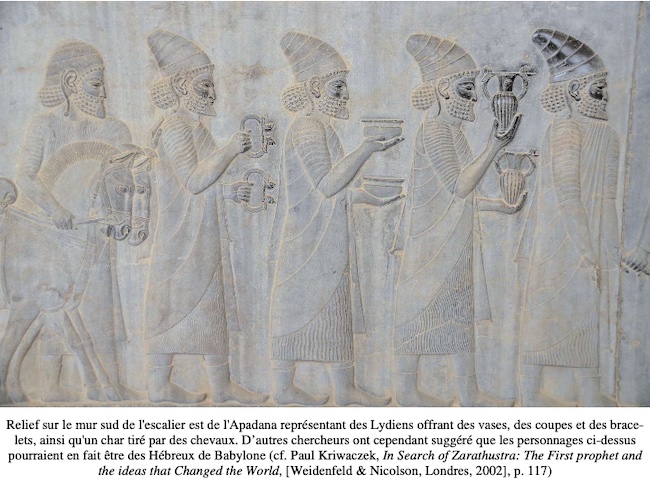

Nowruz dépassait ainsi le simple cadre d’une commémoration saisonnière. Il devenait le symbole de la concorde entre les peuples, un moment où l’on ravivait les liens d’amitié et de loyauté. Ce rôle de ciment impérial se manifestait par l’échange de présents, rituel solennel dont les bas-reliefs de Persépolis ont conservé la mémoire. Certains ont même avancé que la cité elle-même fut édifiée en partie pour être le théâtre de cette célébration grandiose [5].

Strabon, dans ses Géographies, rapporte qu’au commencement de l’expansion des Achéménides en Anatolie, sans doute sous la conduite de Cyrus le Grand, les Perses, dans une action aussi audacieuse qu’inattendue, infligèrent une défaite décisive aux Sakas, dans une petite ville du sud de la mer Noire, nommée Zela. Ces Sakas, tribus nomades d’Asie centrale, étaient parfois, aux yeux des Grecs, assimilés aux Scythes. La victoire remportée à Zela fut célébrée chaque année par une fête rendant hommage à cet exploit mémorable. C’est ainsi que Strabon décrit la cérémonie : « Et partout où se trouve un temple de cette déesse [Anaitis], la coutume est de célébrer la fête des Saceas, une sorte de fête bachique, au cours de laquelle des hommes, vêtus à la mode scythe, passent jour et nuit à boire et à jouer sans retenue entre eux, ainsi qu’avec les femmes qui boivent avec eux. » [6]

Le géographe nous donne ainsi un tableau vivant des Zélitains, qui, dans un élan de commémoration, s’assimilaient aux Sakas qu’ils avaient jadis vaincus. Ces derniers s’habillaient à la mode des Scythes, parant leurs corps de pantalons exotiques et de chapeaux pointus, et se livraient à une fête joyeuse et débridée, en compagnie de leurs épouses également enivrés, célébrant dans l’extase une ancienne victoire militaire perse. Si, cinq siècles après les événements qui lui avaient donné naissance, ce carnaval était encore célébré à Zela, c’est qu’il incarnait bien plus qu’un simple souvenir : il constituait un acte de mémoire, une façon pour la communauté de manifester sa conscience d’une ascendance profonde et diversifiée, ancrée dans le passé glorieux des Perses [7].

Cette célébration caractérisée par l’ivresse et les comportements licencieux, où l’alcool semblait se mêler à la transgression des règles sociales, nous rappelle les dimensions carnavalesques qui parcourent la fête de Pourim. On y retrouve, en effet, un renversement de l’ordre établi et une jubilation sans frein, semblable à celle qui anime la fête juive du mois d’Adar [8]. Ajoutons à cela que pendant cette fête des Sacaea, les Perses rendaient hommage à Anaitis, déesse de l’amour et de la fécondité, dont la version babylonienne était connue sous le nom d’Ishtar – une divinité centrale dans l’imaginaire religieux des anciens peuples de Mésopotamie (cf. Annexe : Esther, une déesse babylonienne).

L’histoire de Pourim, telle qu’elle nous est racontée dans le Livre d’Esther, a longtemps été considérée comme une version judaïsée d’une ancienne nouvelle perse, où l’intrigue se centre sur la ruse des reines de harem. Selon l’Encyclopædia Britannica, cette transformation est évidente, et l’histoire a été délibérément adaptée pour expliquer l’origine de Pourim, une fête populaire probablement issue du Nouvel An persan [9]]. Cette hypothèse, bien que désormais largement acceptée, remonte à près de cent cinquante ans. Le premier à proposer une telle thèse fut l’orientaliste allemand Ernst Heinrich Meier (1813-1866), qui, dans ses écrits, affirmait : « En réalité, Pourim semble être à l’origine une grande fête de la nature, une célébration du printemps – similaire à Nowruz chez les Perses. » [10]

Cette idée de transformation d’une fête persane par les Juifs ne tarda pas à être développée par d’autres chercheurs. En 1950, l’historien des religions Theodor H. Gaster (1906-1992) élargit le débat en affirmant que le Livre d’Esther n’était rien d’autre qu’une adaptation juive d’une nouvelle perse populaire. Selon Gaster, les personnages centraux du récit – le héros et l’héroïne – ainsi que la motivation qui sous-tend l’ensemble de l’histoire, ont été dotés d’une couleur et d’un sens proprement juifs, tout en conservant la structure et les éléments essentiels de la tradition perse. Pour Gaster, il s’agissait là d’un processus de réappropriation culturelle, où les Juifs, tout en s’appropriant cette fête persane, l’ont réinterprétée de manière à ce qu’elle soit acceptable dans leur propre contexte religieux et culturel [11]. Un autre chercheur, le théologien suédois Helmer Ringgren (1917-2012), a également soutenu cette thèse, soulignant que l’essence de Pourim, dans ses racines et dans son développement, correspondait à une retranscription locale d’une célébration païenne persane [12].

Les ressemblances entre Nowruz et Pourim sont trop frappantes pour être le fruit du hasard, et l’on ne saurait nier l’influence du premier sur le second, tant leur esprit, leurs rites et même leur calendrier se répondent. Nowruz, fête perse du renouveau, célébrée à l’équinoxe du printemps, où jadis le vin coulait à flots en hommage aux traditions zoroastriennes, dut, sous l’islam, s’accommoder de nouveaux préceptes sans jamais renier son caractère festif. Pourim, quant à elle, héritière probable de cette antique réjouissance, partage avec elle non seulement une proximité de date, mais aussi l’usage des présents échangés entre convives et offerts aux nécessiteux, rappel d’une époque où la magnificence des rois achéménides imposait la générosité comme vertu suprême. Les banquets fastueux qui les accompagnent, où la nourriture et la boisson se consomment avec une liberté presque irrévérencieuse, évoquent irrésistiblement la fête de Sacaea, ce moment suspendu où les hiérarchies s’inversaient, où l’ordre cédait place à la liesse et où l’on goûtait, l’espace d’un instant, à l’illusion de l’égalité. Car c’est bien là un des traits distinctifs de ces fêtes : le déguisement, le travestissement, l’effacement temporaire des rôles sociaux, un jeu où chacun pouvait devenir un autre et où se mêlait, à la joie du renouveau, la subversion légère du monde établi. Certes, cet usage s’est perdu dans le Nowruz moderne, mais autrefois, il en était une composante essentielle. Aujourd’hui encore, si le masque est tombé, l’habit demeure : les tenues somptueuses, aux couleurs éclatantes et aux motifs chargés de symboles, rappellent que cette fête, à la fois terrestre et spirituelle, ne célèbre pas seulement le retour du printemps, mais aussi celui de l’âme humaine à l’espérance et à la lumière [13].

Transmission de Pourim

Lorsqu’on observe le caractère profondément local du Livre d’Esther, la minutie avec laquelle il décrit la ville de Suse et les usages de la cour de Xerxès, il est difficile de ne pas voir dans Pourim l’empreinte d’une origine persane. Tout, dans cette fête, évoque une ancienne célébration du Nouvel An : la joie exubérante, les banquets somptueux, l’échange de présents, et cette idée de renouveau, propre aux sociétés où le cycle du temps commande autant la vie politique que la vie religieuse. Il semble donc probable que la fête juive ait trouvé son modèle dans une festivité persane marquant le début de l’année. Toutefois, il convient de noter certains traits babyloniens : les noms de Mardochée, qui évoque Marduk, et d’Esther, qui rappelle Ishtar, ainsi que l’usage du terme akkadien pūru pour désigner les « sorts », d’où la fête tire son nom.

Ainsi, les origines de Pourim se perdent dans un entrelacement de traditions où se mêlent, sans doute, des réminiscences persanes et babyloniennes, remodelées par la sensibilité religieuse d’Israël. Il est vraisemblable que cette fête ait vu le jour parmi les communautés juives de la diaspora orientale, peut-être même à Suse ou dans ses environs, et qu’elle ait d’abord été une simple participation aux réjouissances populaires de l’empire. Mais un peuple dont la mémoire religieuse est si vive ne pouvait s’approprier une fête étrangère sans lui conférer une signification propre. C’est par le Livre d’Esther que cette adaptation s’est opérée : il a permis aux Juifs d’inscrire leurs propres événements dans le cadre plus large des fêtes impériales perses, tout en y introduisant le souvenir de leur délivrance et la manifestation de la volonté divine [14].

Que Cyrus le Grand ait élevé Nowruz au rang de fête impériale ne fut sans doute pas étranger à l’acceptation de cette célébration par les Juifs. Il est dans la nature des peuples, lorsqu’ils sont plongés dans l’épreuve de l’exil et de la dispersion, de chercher dans les événements du monde qui les entoure les signes d’une providence qui leur demeure favorable. Or, parmi les souverains de l’Orient, nul n’incarna mieux à leurs yeux cette main bienveillante de l’Histoire que Cyrus. Ce roi, dont la puissance s’étendait de la Méditerranée à l’Indus, ne se contenta pas de conquérir Babylone : il en fit tomber les chaînes qui retenaient captif un peuple, lui rendant la liberté et le droit de retourner sur sa terre pour y relever son temple. Cette décision, si rare dans l’histoire des empires, frappa les esprits au point que certains Israélites virent en lui l’instrument de Yahvé, un messie suscité par la volonté divine pour accomplir la rédemption de son peuple. Dès lors, comment s’étonner que la fête même de cet homme ait pu trouver une résonance particulière parmi ceux qui avaient bénéficié de sa clémence et qui, dans leur mémoire collective, conservaient l’image d’un souverain étranger, mais providentiel ?

Depuis la Perse, la fête de Pourim s’est rapidement propagée à travers la Mésopotamie, où elle se transforma pour s’imprégner des caractéristiques babyloniennes, et en particulier du nom pūru, qui fait référence au tirage au sort, une notion en parfaite adéquation avec la conception babylonienne selon laquelle les destinées des hommes étaient déterminées dès le commencement de l’année. C’est probablement dans ce contexte babylonien que le Livre d’Esther fut rédigé, son auteur cherchant à convaincre ses compatriotes de Palestine, peu enclins à accepter une fête d’origine perse, de l’adopter. Comme pour la Pâque, il s’agissait de nationaliser Pourim, de lui conférer une légitimité historique et culturelle proprement juive. Cette démarche, qui consistait à adapter les coutumes étrangères aux pratiques religieuses juives, tout en leur donnant une dimension spirituelle spécifique, n’était en rien exceptionnelle dans l’histoire du judaïsme. En effet, cette faculté à réinterpréter et assimiler des éléments extérieurs tout en préservant son identité religieuse et culturelle a été une constante tout au long de son histoire.

La fête de Pourim, et par là même le livre qui en relate l’origine, se répandit rapidement à travers l’empire perse, atteignant bientôt la Judée. Cependant, si la population, dans son enthousiasme, se laissa emporter par cette nouvelle célébration, les rabbins, eux, accueillirent avec plus de réserves le rouleau d’Esther. Ce livre, où les protagonistes portent les noms de deux divinités babyloniennes, suscita chez eux une certaine méfiance. Mais ce qui les perturba sans doute encore davantage fut l’absence totale de référence à Dieu, ainsi qu’aux éléments traditionnels de la religiosité juive : ni temple, ni sacrifices, ni commandements de la Torah. En effet, ce livre semblait ignorer les bases même de la foi juive [15]. Malgré ces réticences, et face à la pression de la piété populaire, les rabbins finirent par accepter son inclusion dans le canon des Écritures. En effet, la fête de Pourim était devenue tellement enracinée dans le judaïsme qu’il leur semblait impossible de l’ignorer davantage.

Cette adoption d’une coutume d’origine perse témoigne d’une dynamique plus large qui s’est dessinée au fil des siècles dans l’histoire des Juifs. Minorité parmi les nations, les Juifs ont toujours dû naviguer entre leur identité religieuse et les cultures dominantes des pays où ils résidaient. Le cas de Pourim illustre cette habileté à assimiler certains aspects de l’environnement tout en préservant l’intégrité de leurs propres traditions. À l’image du christianisme, qui, bien que porteur de nombreux éléments païens dans ses grandes fêtes comme Noël et Pâques, a su les intégrer et les adapter à son message, le judaïsme, par son ouverture pragmatique à certaines coutumes, réussit à préserver son identité tout en s’intégrant à son époque. C’est ainsi, par cette capacité à adapter les traditions étrangères tout en les modelant selon ses propres principes, que le judaïsme a pu survivre et se perpétuer à travers les siècles, enrichi mais fidèle à sa vision du monde.

Avant de passer à la conclusion, il nous faut considérer ce qui constitue peut-être la seule caractéristique du récit qui soit issue de la Bible hébraïque.

Le diable se cache dans les détails

Le sabbat qui précède Pourim revêt un caractère singulier dans l’ordre liturgique. Il porte le nom de sabbat Zachor, en référence à l’injonction fondamentale inscrite dans la Loi : « Souviens-toi ». Ce terme n’est pas anodin : il impose à la mémoire collective une vigilance constante, une fidélité inébranlable au passé, comme si la survie d’un peuple tenait à sa capacité de ne jamais oublier les épreuves qu’il a traversées. Ce jour-là, la lecture s’ouvre sur un passage du Deutéronome (25:17-19), où retentit l’avertissement : « Souviens-toi de ce qu’Amalek t’a fait. » Cette sentence, qui semble résonner à travers les âges, dépasse le simple rappel d’un affrontement ancien ; elle inscrit la lutte contre Amalek dans un temps sacré et perpétuel.

La semaine suivante, alors que Pourim est célébré, un autre épisode biblique vient compléter cet enseignement. Cette fois, c’est dans l’Exode (17:8-16) que l’on puise la lecture : Israël, encore fragile dans son errance à travers le désert, se trouve attaqué à Rephidim par le peuple d’Amalek. Moïse, en chef de guerre et médiateur divin, commande à Josué de lever une armée, tandis qu’il se tient, les bras levés, au sommet d’une colline, brandissant la verge de Dieu. La scène, empreinte d’une solennité presque dramatique, souligne l’enjeu du combat : tant que Moïse garde ses mains tendues vers le ciel, Israël l’emporte ; lorsqu’il fléchit, Amalek reprend l’avantage. Le poids de la tâche est tel qu’il faut l’assistance d’Aaron et Hur pour soutenir ses bras jusqu’au soir, permettant ainsi à Josué de triompher définitivement. L’issue du combat ne laisse place à aucune ambiguïté : Dieu ordonne l’effacement de la mémoire d’Amalek et proclame contre lui une guerre éternelle.

À première vue, ces récits de batailles antiques paraissent bien éloignés des intrigues de cour relatées dans le Livre d’Esther. Que peuvent avoir de commun la fureur des combats de Rephidim et les stratagèmes ourdis dans le palais d’Assuérus ? Pourtant, un lien profond unit ces récits. Il se dissimule sous les apparences d’une vengeance différée, d’un combat qui ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais dans les méandres du pouvoir et de l’histoire.

Haman, dans le récit biblique, apparaît comme le fils de Hammedatha l’Agagite, un nom qui, bien loin d’être anodin, marque immédiatement son appartenance à une lignée maudite. Il descend d’Agag, le roi des Amalécites, ce peuple contre lequel le Dieu des Hébreux avait juré une guerre perpétuelle, « de génération en génération » (Exode 17:16). Rien n’est laissé au hasard dans cette généalogie : face à lui, Mardochée n’est pas un simple rival de cour, mais un descendant de la tribu de Benjamin, et plus précisément de Kish, père de Saül, premier roi d’Israël et ennemi ancestral d’Agag (Esther 2:5). Ce que le Livre d’Esther met en scène n’est donc pas seulement une intrigue palatiale, mais la réactivation d’une hostilité millénaire, un duel dont l’origine se perd dans les premiers temps de l’histoire juive.

Mais cette logique symbolique ne s’arrête pas là. Le récit lui-même suit un canevas qui semble calqué sur les grands épisodes du passé. Si Esther attend le second banquet pour dénoncer Haman, ce n’est point par hésitation ou calcul politique, mais bien parce qu’elle imite Moïse, qui, avant d’affronter Amalek, ancêtre d’Haman, avait instauré une journée de préparation. Ainsi, ce que nous lisons n’est qu’une répétition, un nouvel épisode du même combat, et la trahison d’Haman contre les Juifs ne se distingue en rien des entreprises de ses ancêtres : elle n’est qu’une manifestation supplémentaire de cette haine inextinguible que l’Éternel s’est engagé à combattre à travers les âges.

C’est dans cette perspective que s’éclaire l’histoire de Saül et d’Agag. Lorsque le premier roi d’Israël reçoit l’ordre d’anéantir les Amalécites, il hésite. Doit-il vraiment frapper jusqu’au dernier enfant, détruire jusqu’au dernier animal ? Comme si, face à l’ordre divin, une voix intérieure lui murmurait que l’ampleur du châtiment excédait la faute, et qu’il était impossible de châtier une nation entière pour des crimes dont tous n’étaient pas coupables. Mais ce doute, qui eût pu passer pour un sursaut de conscience, lui vaut d’être rejeté par Dieu. Loin d’être un acte de justice, sa clémence envers Agag est perçue comme une trahison : « Je me repens d’avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n’observe point mes paroles. » (1 Samuel 15:11) Voilà donc ce qu’il en coûte d’être magnanime en ces temps reculés : Saül perd sa couronne pour avoir laissé la vie à un roi vaincu. Il faut croire que dans ce pays, un souverain qui massacre mal est pire qu’un souverain qui ne massacre pas du tout. La morale de l’histoire est simple : être roi en Israël exige un sens du carnage irréprochable.

Mais ce qui est fascinant, c’est que la justice divine, bien que redoutable, se montre parfois... disons, d’une souplesse surprenante. Prenez David, par exemple, l’élu par excellence, le favori du Très-Haut. Voilà un homme qui, loin de se limiter à une simple erreur de jugement militaire, se rend coupable d’adultère avec Bethsabée, puis pousse la délicatesse jusqu’à faire tuer son mari, Urie, histoire d’éviter les conversations gênantes. Et pourtant, non seulement Dieu ne se repent pas de l’avoir choisi, mais il continue à le couvrir de bénédictions, comme un père indulgent qui refuse de voir les frasques de son fils préféré. Il y a donc, dans l’économie divine, une étrange hiérarchie des fautes : massacrer sans zèle vous coûte un royaume, tandis que quelques crimes passionnels bien exécutés n’entament en rien votre place au Panthéon des justes. Décidément, il faut être un génie pour avoir autant de chance.

Mais revenons à l’événement lui-même. Lorsque Samuel arriva sur les lieux, il accomplit de ses propres mains l’exécution du roi Agag, rétablissant par là même l’ordre que l’imprudence de Saül avait troublé. Cependant, si l’on en croit le Livre d’Esther, cet acte de justice, quoique tardif, ne fut pas suffisant pour effacer les conséquences de la faute initiale : Agag aurait vécu assez longtemps pour laisser une descendance, et ce sursis involontaire accordé à sa lignée devait, plusieurs siècles plus tard, engendrer une menace funeste pour le peuple juif sous la figure de Haman. Ainsi, à travers la perspective biblique, l’histoire semble se refermer sur elle-même : une clémence mal placée entraîne toujours son châtiment, et le péril épargné aujourd’hui revient demain sous une forme plus terrible encore.

Cependant, l’auteur du Livre de Samuel ne laisse pas de place à une telle interprétation. Pour lui, l’indulgence de Saül, si tant est qu’on puisse la nommer ainsi, ne dura que quelques jours, laps de temps bien trop court pour qu’un roi captif, issu d’un peuple défait et anéanti, pût organiser une quelconque riposte ou préparer sa succession [16]. L’idée même d’une vengeance différée, d’une postérité cachée qui réapparaîtrait des siècles plus tard, appartient moins à l’histoire qu’à cette tendance propre aux peuples à relire leur passé à la lumière des calamités présentes. Ainsi, ce que le Livre d’Esther nous présente comme une conséquence fatale d’un crime ancien pourrait bien n’être qu’une reconstruction rétrospective, un récit façonné par le besoin de donner du sens aux épreuves, et de trouver, dans les erreurs des ancêtres, la cause des malheurs du temps présent.

Les lecteurs avertis savent bien que la Bible n’est pas un modèle de rigueur ou de cohérence narrative, et pourtant, ses contradictions mêmes sont porteuses d’une vérité implacable. Ainsi en est-il de l’étrange enchaînement qui relie Saül et Mardochée, Haman et Agag, comme si le destin poursuivait à travers les âges la réparation des fautes des hommes. L’indulgence coupable du roi Saül envers Agag, qui lui valut d’être rejeté, trouve un écho bien des siècles plus tard dans l’affrontement de Mardochée et de Haman l’Agagite, descendant du roi épargné. À la faiblesse de l’un répond la fermeté de l’autre, à la désobéissance du premier, l’obéissance du second. L’enseignement est limpide : à la faute répond la sanction, et celui qui néglige le commandement met en péril non seulement son règne, mais l’avenir même de son peuple. Telle est la leçon de l’injonction biblique : souviens-toi d’Amalek et efface son nom de dessous les cieux. Devant un tel impératif, l’absence de Yahvé dans le Livre d’Esther, l’effacement du Temple, de la Loi et des sacrifices n’ont plus grande importance. Ce qui compte, c’est l’action, la fidélité au devoir prescrit, car dans cet univers implacable, les hésitations se paient au prix fort.

Il est des peuples qui inscrivent leur histoire dans une mémoire de fer, non pour y chercher la sagesse du passé, mais pour y entretenir la braise d’une hostilité jamais éteinte. Il faut une disposition d’esprit bien singulière pour perpétuer, à travers les siècles, le souvenir d’un massacre ancien, non pas avec le recueillement de ceux qui regrettent, mais avec l’ardeur de ceux qui s’apprêtent à recommencer si l’occasion venait à se présenter. Voilà un peuple qui, tout en ayant inventé la notion de repentance, semble s’en exempter lui-même, et qui, loin de désarmer le ressentiment, le commémore chaque année avec une fidélité implacable. On ne saurait s’étonner que, dans un tel climat, la perspective d’une paix durable au Proche-Orient demeure un espoir lointain. Les prophètes d’Israël eux-mêmes, mieux que quiconque, avaient saisi cette dureté de cœur lorsqu’ils qualifiaient leur propre nation de peuple indocile et rebelle, au front d’airain et à la nuque aussi raide que le fer (Exode 32:9 ; Psaumes 78:8 ; Ésaïe 48:4)

À cet esprit de défiance et de confrontation, que l’on retrouve immuable à travers les âges, s’oppose un idéal bien différent, celui de Nowruz, cette fête où l’homme, au lieu de s’abandonner au ressentiment des querelles anciennes, célèbre le renouvellement du monde et des âmes. Ce n’est pas seulement le retour du printemps que l’on y salue, mais aussi le renouveau des engagements entre les hommes : amitié, loyauté, camaraderie, paix entre tous les peuples, iraniens comme étrangers, unis sous la bannière d’une civilisation qui fut, dès l’origine, fondée sur l’idéal de fraternité universelle prêché par Zoroastre. Les Achéménides, dans cette vision, ne furent point seulement des conquérants, mais les apôtres d’un Évangile avant l’heure, les premiers législateurs d’un ordre véritablement cosmopolite. Tandis que l’Occident s’est plu à glorifier les Grecs pour avoir donné naissance à la démocratie, combien ignorent encore que la première déclaration universelle des droits de l’homme fut proclamée en Perse ? La charte de Cyrus, dont un fac-similé repose aujourd’hui au siège des Nations unies à New York, témoigne de cette ambition de justice et de tolérance qui fit la grandeur de l’Empire perse [17].

Toutefois, il est permis de douter que ce temple du mondialisme soit le lieu le plus approprié pour abriter ne serait-ce qu’une copie de ce legs prodigieux de l’histoire, fruit du génie et de la générosité humaine. Mais il ne faudrait pas qu’un jour, à l’entrée du siège de l’ONU, un autre message vienne remplacer cette déclaration d’universalité et de concorde. Si, un matin, on voyait inscrit en lettres de sang : « Souviens-toi d’Amalek », ce ne serait plus une leçon d’histoire que l’on rappellerait aux hommes, mais une injonction terrible, un avertissement funeste. Ce jour-là, nous aurions de sérieuses raisons de nous inquiéter.

Conclusion

En ce jour qui devrait, selon la tradition, se voir marqué par la joie et la célébration, permettez-moi de souhaiter un très joyeux Nouvel An iranien à nos amis juifs, surtout parmi les plus fervents partisans d’une paix mondiale et de la concorde universelle. Nous pensons bien sûr à Bernard-Henri Lévy, cet éternel apôtre de la liberté, à Raphaël Glucksmann et Raphaël Enthoven, ces philosophes de la sagesse moderne, sans oublier l’incontournable Joseph Lieberman, Elie Wiesel, Sheldon Adelson, Benyamin Netanyahou, et tous leurs camarades de croisade qui, si l’on en croit leurs discours enflammés, nourrissent un désir ardent de détruire la République islamique d’Iran. Qui l’eût cru ? Les anciens alliés du livre d’Esther se retrouvent aujourd’hui adversaires dans une scène d’une ironie tragique.

Que les membres de cette communauté de lumière se rappellent avec reconnaissance, dans un éclair de lucidité, comment un roi perse sauva, dans une époque fort trouble, leurs ancêtres d’un génocide imminent, et ce, grâce à l’intervention de deux divinités babyloniennes. Si cet éclair de sagesse devait leur faire défaut, qu’ils méditent sur le sens profond de Pourim, cette fête où l’on célèbre la victoire de ceux qu’on croyait perdus. Et qu’ils n’oublient jamais que la roue du destin, aussi capricieuse qu’un tourbillon, finit toujours par tourner, en particulier quand ceux qui prêchent la vertu sont eux-mêmes coupables de l’une des plus grandes tragédies humaines. Et parfois, elle tourne si bien qu’elle frappe là où l’on s’y attend le moins, surtout lorsque ceux qui s’adonnent à l’art du génocide se retrouvent à devoir gérer leurs propres démons.

Ah, quel étrange coup du sort ce serait, mais comme nos amis de la communauté de lumière aiment à le dire lors de Pourim : « va-nahafokh hu » (Esther 9:1). Oui, Pourim, c’est bien le moment où les attentes se voient inversées avec la plus grande élégance.

*

Annexe – Esther : une déesse babylonienne

Dès les années 1890, des esprits curieux et savants, tels Heinrich Zimmern et Peter Jensen, avaient relevé d’étonnantes analogies. Mardochée et Esther leur semblaient les reflets atténués de Marduk et Ishtar, deux divinités majeures du panthéon babylonien. De même, Haman et Vashti trouvaient leurs correspondances dans les figures d’Humman et Mashti, dieux élamites dont les noms, à eux seuls, trahissent une filiation. Mais l’analogie ne s’arrête pas à la seule consonance des noms. Esther et Mardochée sont cousins, tout comme Ishtar et Marduk. Ces rapprochements, qui ne sont point fortuits, témoignent d’influences anciennes et d’un fonds commun où l’histoire et le mythe s’entrelacent [18].

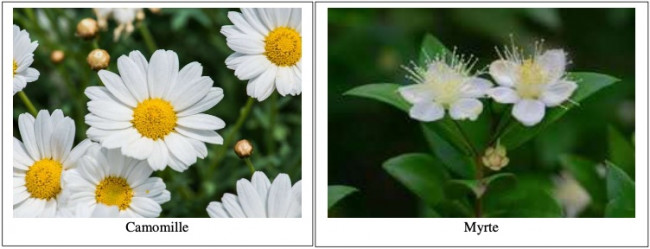

Le rapprochement entre Esther et Ishtar se révèle d’autant plus saisissant lorsqu’on s’attarde sur un détail souvent négligé. Esther, dans l’intimité de ses proches, portait le nom de Hadassah (Esther 2:7), terme hébraïque désignant le myrte, cette plante vénérée dans la tradition juive. Or l’Antiquité, à bien des égards, ne classait pas ses végétaux avec la rigueur taxonomique moderne. Il arrivait que des plantes distinctes, mais aux vertus analogues, fussent confondues sous un même vocable. Ainsi en était-il de la camomille, dont l’arôme et les propriétés médicinales évoquaient celles du myrte. Cette confusion, loin d’être fortuite, révèle la persistance d’associations symboliques profondément enracinées. Car la camomille se rattachait à un imaginaire religieux ancien où les dieux ne cessaient d’échanger leurs attributs. À Babylone, l’ombre d’Ishtar plane sur ces correspondances botaniques. Une fois encore, derrière le voile du texte, transparaît la silhouette majestueuse de la grande déesse orientale.

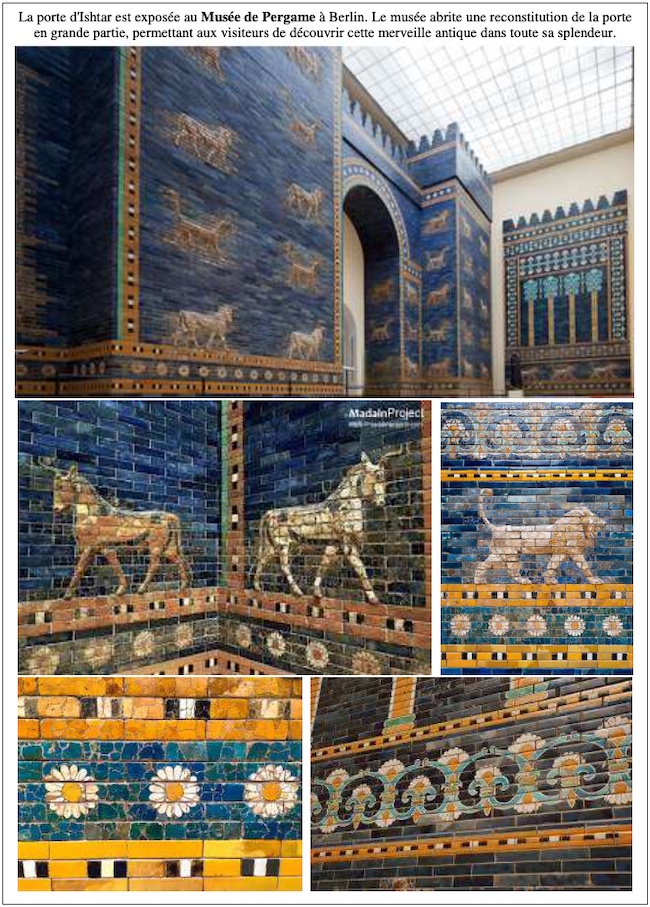

Nous retrouvons l’association d’Ishtar et de la camomille dans un monument qui, si la postérité en avait voulu, aurait sans nul doute rejoint les sept merveilles du monde antique. La porte d’Ishtar, sublime dans sa majesté, s’élevait telle une forme divine pétrifiée dans la pierre, imposant respect et admiration. Les murs de cette grande construction étaient décorés de rangées de lions, de dragons et de taureaux, sculptés avec une telle finesse qu’ils semblaient animés d’une vie prête à jaillir. L’azur resplendissant des briques émaillées, disposées avec une harmonie parfaite, renvoyait la lumière du soleil en éclats éclatants, comme un miroir vivant sous les cieux. Des motifs géométriques, d’une rare beauté, soulignaient le contour de l’arc majestueux, d’une grâce indéfinissable. Cependant, ce qui frappait et dominait tout dans cet édifice, c’était la présence obsédante de la camomille. Ses fleurs, d’un blanc éclatant, d’un jaune d’or presque divin, étaient là, dans chaque coin, dans chaque creux, comme une invocation silencieuse à la déesse, cette souveraine implacable et bienveillante d’Ishtar, maîtresse des cieux et de la cité (voir images ci-dessous).

Mais les analogies ne s’arrêtent pas là. Dans les siècles qui suivirent, les rabbins juifs se sont longuement interrogés sur le véritable sens de ce prénom. Le Talmud babylonien, dans son traité Méghilla 13a, rapporte ainsi une réflexion de Rabbi Néhémie : « Pourquoi, bien que son nom fût Hadassah, l’appelait-on Esther ? Parce que les peuples du monde l’ont associée à la planète Vénus. »

Cette remarque, qu’un esprit superficiel pourrait juger accessoire, prend au contraire une portée singulière lorsqu’on la replace dans l’ordre des croyances antiques. Car cette étoile que les nations regardaient avec un mélange d’admiration et de crainte n’était autre, dans la pensée babylonienne, que la manifestation visible d’Ishtar. Il ne faut point s’étonner que cette assimilation ait pris naissance. Les Anciens, qui observaient le mouvement erratique de Vénus, la voyaient tantôt se lever à l’est comme étoile du matin, tantôt décliner à l’ouest comme étoile du soir. Ce changement brusque, presque capricieux, leur semblait l’image même du pouvoir des dieux sur la destinée humaine. Ils y lisaient le signe d’une divinité capable de renverser l’ordre établi et de confondre les desseins des hommes [19].

Or, que fait Esther dans le récit sacré, sinon accomplir dans le monde des hommes ce que Vénus paraissait opérer dans les cieux ? N’est-ce point par un renversement soudain et habilement conduit qu’elle anéantit les desseins d’Haman et les retourne contre lui ? Il semble, à bien des égards, que les événements eux-mêmes aient obéi à cette mystérieuse logique qui, dans l’antique sagesse d’Orient, faisait d’Ishtar la maîtresse des révolutions et des renversements [20].

Il est difficile de ne pas être frappé par ces curieuses correspondances, et l’on aurait peine à croire qu’elles ne doivent rien au hasard. Si l’on admet que les figures majeures du Livre d’Esther ne sont autres que le reflet des grandes divinités babyloniennes, alors l’épisode de Mardochée et d’Esther apparaît sous un jour nouveau : ce n’est plus une simple chronique juive, mais l’adaptation d’un antique mythe de Mésopotamie. Dès lors, la fête de Pourim ne serait autre que la survivance voilée d’un ancien rituel chaldéen, perpétuant sous une forme nouvelle les croyances et les récits qu’il célébrait autrefois.

et

et  !

!