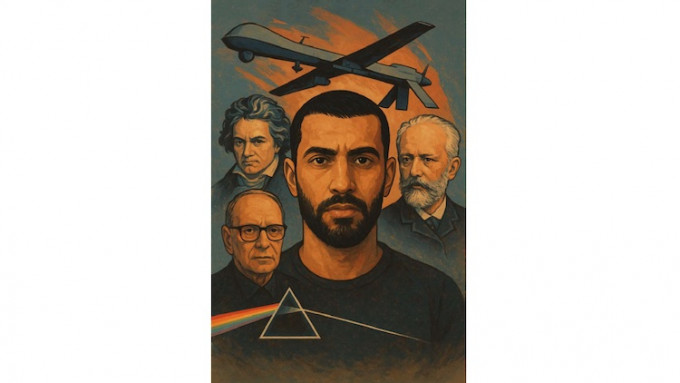

La séquence filmée offre un spectacle d’un pittoresque presque tragique : Ahmed Muin Abu Amsha, professeur de musique palestinien, s’avance avec la gravité d’un maître ancien, et pourtant son instrument n’est plus la lyre ni le clavecin, mais l’inflexible et métallique bourdonnement d’un engin de guerre, un drone. Sur cette rumeur mécanique, il accorde sa voix et celles des enfants, bâtissant autour de ce grondement incessant une mélodie envoutante et des réponses polyphoniques. Ce son lugubre et mécanique, qui plane au-dessus des têtes comme une menace suspendue, devient soudain l’équivalent du vieux bourdon des basiliques et des cathédrales : cette note fixe, immobile, sur laquelle se sont édifiées depuis des siècles les prières de l’humanité.

On ne peut s’empêcher de sourire d’une ironie que le destin seul semble orchestrer : le même son qui fauche et surveille devient ici, sous les mains du professeur palestinien, le pivot d’une musique que l’on ose appeler « drone ». Voici ce que Wikipédia nous apprend sur le sujet :

« La musique drone, est un genre musical minimaliste faisant essentiellement usage de bourdons – drones en anglais – utilisant des sons, notes et clusters maintenus ou répétés. Il est typiquement caractérisé par de longues plages musicales présentant peu de variations harmoniques. » [1]

Ainsi, ce morceau exploite avec un certain panache le rugissement omniprésent du drone comme matériau principal : rauque, pulsatile, mécanique, il est transfiguré en fondation tonale sur laquelle le maître improvise ses arabesques vocales, invitant les enfants à chanter en harmonie ou en contrepoint. La guerre, ou plutôt son écho, devient la mère même du chant ; le bruit de destruction se mue en poésie sonore, et le bourdon qui inspirait la crainte se fait instrument de vie.

Chaque drone, par son obstination, rappelle ces bourdons antiques qui soutiennent la mélodie humaine depuis toujours : l’organum médiéval, les chants byzantins, le tanpura indien ou la cornemuse écossaise. Ici, toutefois, le même bourdonnement qui menace la vie humaine devient le socle fragile mais tenace de la résistance, une musique qui, par sa seule présence, transforme l’ombre en lumière, le vacarme en espérance.

Dans les annales de la musique, de courageux créateurs ont osé faire entrer le fracas des armes au service de l’art. Ainsi, dans l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski, les canons, convoqués pour rompre le silence de la gloire, s’unissent aux accords dans une alliance saisissante où l’explosion réelle se mêle à l’explosion harmonique. L’oreille attentive y surprend même le lointain écho de La Marseillaise.

Mais cette idée, si grandiose, n’éclot point du génie russe seul ; longtemps avant Tchaïkovski, le célèbre maestro italien Giuseppe Sarti, dans sa vénérable vieillesse, composa Tebe Boga khvalim – traduction slavonne du Te Deum – pour double chœur, solistes, orchestre symphonique, fanfare russe et canons, afin de célébrer la victoire de l’armée russe sur les Turcs lors du siège d’Ochakov. Beethoven encore, dans sa Wellington’s Victory, tenta de traduire par le son les combats héroïques de la bataille de Vitoria (1813), mêlant les détonations des mousquets aux accords de l’orchestre, et si l’œuvre reste critiquée, elle témoigne du désir inextinguible de rendre audible la fureur de l’histoire.

Plus proches de notre époque, les artistes modernes ont voulu traduire en sons les horreurs et les effrois de la guerre et de la mort. Ainsi, le disque de 1983, The Final Cut, de Pink Floyd, cherche à faire ressentir à l’âme du spectateur la violence brute des armes à feu, comme pour mieux éclairer les tragédies du suicide.

D’autres musiciens, moins directs mais non moins saisissants, ont tenté de transfigurer ces instruments de mort en voix de l’art. Jimi Hendrix, par le fracas électrique de sa guitare dans Machine Gun, évoque la fureur du champ de bataille vietnamien.

Enfin, Ennio Morricone, dans Une poignée de dollars (1964), sut faire du claquement du fouet et du tir final du revolver de véritables instruments de tension, de frayeur et de densité dramatique, capables de captiver le cœur et de retenir le souffle du spectateur.

Mais l’action de ce professeur de Gaza ne saurait se réduire à une simple appropriation artistique : elle s’élève, telle une flamme fragile, au rang d’hymne de survie. L’âme palestinienne, malgré l’écrasement des jours, persiste et s’affirme dans chaque vibration du conflit, chaque résonance des douleurs et des espérances. Ainsi, dans ce mouvement à la fois timide et intrépide, l’occupation sonore se change en berceuse de résistance, et la cacophonie devient tremplin de l’humanité blessée.

Le texte de la chanson, répété avec insistance, proclame sans détour :

« Continue, continue, ô conducteur de chameaux, continue

Que Dieu te protège ! Le sang du martyr est parfumé de cardamome

Ô nuit, ô ma nuit Malheur, malheur à l’oppresseur

Malheur, malheur à lui de la part de Dieu

Je veillerai avec les étoiles de la nuit

Je crie pour lui »

Ce chant s’élève en prière voilée de résistance. Elle convie – par la voix du conducteur de chameaux – à maintenir intacte la mémoire des martyrs, dont le sang, parfumé de cardamome, s’élève comme encens sacré. Ce n’est point un appel à la vengeance, mais un hommage immémorial, une louange silencieuse à l’âme irremplaçable des disparus.

Le chœur s’élève vers la nuit, défiant l’oppression et refusant la peur : « Malheur à l’oppresseur... » n’est pas seulement un cri de condamnation, c’est la confession de la force divine qui soutient la juste résistance. Se tenir « avec les étoiles de la nuit », c’est demeurer éveillé à la mémoire, veiller sur la présence invisible mais vivante des défunts. C’est là un acte de défi.

Et lorsque le bourdonnement des drones – cet instrument de terreur – se transforme sous ses doigts en matière sonore et poétique, l’âme se trouve saisie. Le professeur Ahmed Abu Amsha érige, au cœur de l’invasion militaire, un temple sonore où chaque chant est un acte de vie, une riposte à la machine de guerre.

C’est là, dans ce fragile miracle musical, que se révèle la sublime vérité humaine : l’art demeure le premier des remparts, le dernier refuge de la liberté. Un peuple qui entend le bourdonnement de la mort et répond par le chant de la vie, n’est-ce pas là la plus éclatante des résistances ?

et

et  !

!